一体何が「 NARITA 」なのか?

A.作中のゲームの名前!!

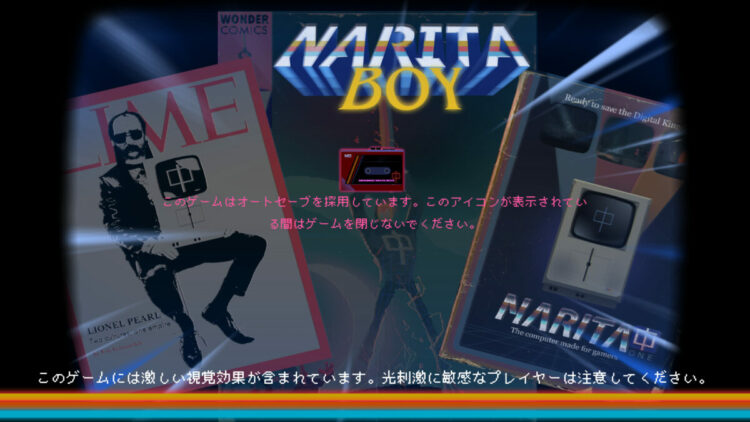

はい、今回は「 NARITA BOY 」です。

ジャンルは横スクロール2Dアクションゲームになっています。

開発は Studio Koba かつては日本とスペインに本拠地がありましたが本作の作成のためにスペインに一体化されたようです。

ディレクターのひとりはバルセロナ出身。

日本のゲーム開発会社に携わっていた経験から自身の持つ世界観を体現したゲームの作成のためにスタジオを設立したそうです。

その後、日本の影響を受けゲームデザインをし、スペインで開発をした、とのこと。

発売は2021年3月、対応機種は PS4 , xbox , Switch , PC となっている。

Xbox Game Pass 対応ソフト。

それではいってみましょう。

- 80年代テイスト。

- アクションは上々、そしてムズイ

- 心洗われるBGM

この記事は4分ぐらいで読めますぜ!

ブラウン管って知ってる?

知ってる?ブラウン管テレビ、そうあのでっかくて重たいの。

それから始まるのさ。

ストーリを齧りましょう。

物語は現実世界の80年代から始まります。

仕事中の男性、パソコンに向かっています。

彼はパソコンゲーム「ナリタ・ボーイ」のクリエイター。

そんな彼に悲劇が襲います、いきなり画面から拳が出てきて彼を殴ります。

そして、彼はその衝撃で記憶を無くしてしまいます。

それはゲーム内の悪意あるプログラムの仕業でした……

所変わって、とある民家。

パソコンゲーム「ナリタ・ボーイ」にドはまりしている少年。

いつものように母親に注意され眠りにつきます。

その夜、ゲームから彼を呼ぶ声がし、目が醒めます。

そして、気がつけばゲームの世界に取り込まれていたのでした。

「デジタルキングダム」ゲーム内の王国は存亡の危機にありました。

悪意あるプログラム「 HIM 」によって支配される寸前でした。

全てのプログラムの母であり「デジタルキングダム」の女王マザーボードは主人公に失われたクリエイターの記憶のバックアップを探して欲しい。

と頼みます、曰く「あなたが、ナリタボーイだ」と。

そして、主人公は HIM の配下を排除して、クリエイターの記憶を取り戻す旅に出ます。

フロッピーディスク!!

本作は「80年代風」テイストだ。

筆者はもちろん、読者の中にも生まれてすらいない人も多いと思う。

なので、実際にこれが80年代の雰囲気なのかどうかはわからない。

やたらとノリのいいBGM,そこかしこで踊り出すナリタボーイ。

少し、写りの荒いブラウン管で見ているようなエフェクトのかかった画面で、ドット絵で書かれたキャラクタが動く。

言い過ぎかもしれないが、まるでスーパーファミコンのような世界観だ。

デジタルキングダム、そこはまるで人のようなプログラム達が独自の信仰を持ち生活している。

信仰対象は聖なるコード。

台詞回しも独特だ、プログラミング用語と一般の単語が入り混じる、少し難解に感じるかもだが、味である。

そんな世界観の中を冒険し、製作者の記憶を追体験しましょう。

そのためには何重にもプロテクトをかけられた場所へと行かなければなりません。

その鍵を手に入れるため冒険を繰り広げる。

ゲームの流れはそんな感じです。

ちなみに、鍵は「フロッピーディスク」です、スキルもフロッピーで覚えます。

懐かしいですね、フロッピーディスク。

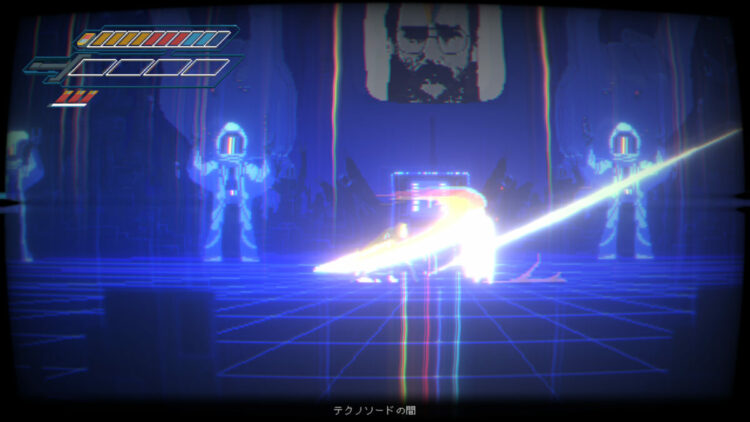

戦闘

基本は横スクロールアクションゲームです。

レトロな外見に対して最新機種でのゲーム体験、なめらかで快適です。

雑魚敵でも余裕をかましていると一発でやられますし。

ボスに至っては、死にゲーかと思いました。

(筆者はアクションゲームが大の苦手です)

敵の行動を、パターンをよく見て立ち回りましょう。

80年代テイストの曲に合わせて勢いで行くと、負けます。

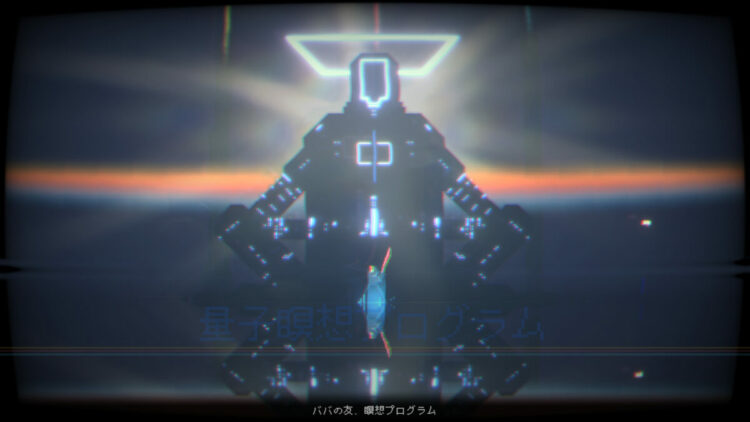

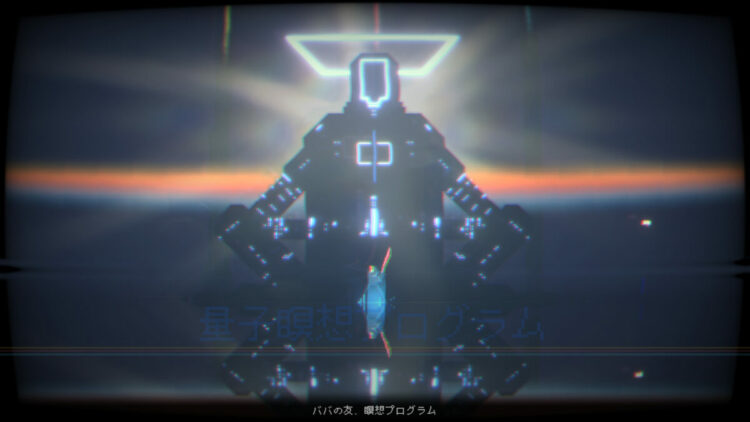

ヒーローには変身と巨大ロボですよね。

そのうち乗れます、頑張りましょう。

記憶はセピアで

開発者の記憶はゲームと打って変わり、現実的。

50年代の日本が舞台で、開発者の人生を追体験します。

古い日本の切なく、また心の暖まる話が多いです。

本編と記憶の追体験という2本だてでストーリーは進行する。

はちゃめちゃとしんみり。

飽きがこない仕様になっています。

さいごに

NARITA BOY でした。

見た目通りのゲームデザイン、見た目と裏腹のプレイフィーリング。

開発者のセンスが炸裂しているふうを感じました。

今作、やり込み要素は少なく、基本一本道のストーリーになっています。

ですので、自由度を求める人は少し物足りないかもしれません。

スキルも憶えますが成長要素もないですから。

ですが、ストーリーは秀逸でした。

ボスを倒すのが目的ではなく、あくまで記憶を取り戻すのが目的。

そこに筆者は惹かれました。

それから、個人的にですが、アクションゲームとしては難しい部類に入れておきます。

光が過剰に点滅したりしますので、そんなのが苦手な方、体調が良く芳しくないときなんかはプレイしない方がよろしいかと。

「ナリタボォオオオオオイ!!」と各所で叫ばれるので音量注意です。(タイトル画面含む)

レトロでポップなゲーム、楽しんでください!

読んでくれてありがとうございました。

ライター紹介

最新の投稿

- 2024年4月23日原神【原神】深境螺旋~敵の解説~

- 2024年4月23日ウマ娘【ウマ娘】初心者のみんな!失敗しない「サポカ編成」の基本はコレ!!

- 2024年4月22日どうぶつの森【どうぶつの森ポケットキャンプ】どうぶつ紹介「ミッチェル」

- 2024年4月22日ファイナルファンタジー【ファイナルファンタジー14】初心者でも安心!序盤のラクラクな進め方