Contents

「プロセカ」とは

皆さんはプロセカを遊んだことはありますか?

プロセカとはボカロ曲をメインとしたリズムゲームです。

そしてオリジナルキャラクターたちと初音ミクや鏡音リン、レンなどといったボーカロイド達によって描かれるアドベンチャーゲームです。

上手い人のプレイ動画を見ていると『私も上手くなりたい!』と思う人も多いかと思います。

そこでプロセカ最大難易度 MASTER の攻略のコツなどを解説していきます!

この記事をざっくりまとめると!

- 練習しないと上手くならない!

- 自分に合ったノーツ速度を決めよう!

- HARD はそこまで苦戦しない??

- 音ゲートレーニングで予習しよう!

- EXPERT は MASTER 攻略する上で中ボスに位置する!

- MASTER に挑戦しよう!

この記事は約7分で読み終わります!是非最後まで見ていってください!

毎日遊んで感覚を掴もう!

上手くなりたいならまず毎日最低でも10分程度は遊ぶべきです。

『全然遊んでないのにあの人は上手い!!』

その人は才能が開花しすぎている人です、崇めましょう!

色んな曲を遊んで経験を積もう!

初めは EASY や NORMAL で大丈夫です。

プロセカには 、BPM が速い曲や、遅い曲など沢山あります。

その中で、初心者におすすめな曲は「 Tell Your World 」です。

Tell Your World

Tell Your World は BPM も150と丁度良いです。

この曲の EASY で、通常ノーツやスライドノーツなどの基礎練習をしましょう。

EASY ができるようになった!

という人は NORMAL に挑戦しましょう。

NORMAL では EASY より通常ノーツやスライドノーツが沢山流れてきます。

そして、フリックノーツも参戦するので基礎連取をしたい方におすすめです!

Tell Your World が十分に出来るようになったら、他の曲にも挑戦していきましょう。

フリックノーツ

フリックノーツは、タイミングよく上向きにはじくノーツです。

HARD や EXPERT 、そして MASTER でも沢山出てくるので練習しておきましょう。

HARDに挑む前に自分に合ったノーツ速度を決めよう!

NORMAL に慣れてくると『ノーツが流れてくるのが遅いなぁ…』と思う人も少なくはないはずです。

HARD は NORMAL より更にノーツが沢山流れてきます。

そのため、ノーツ速度が遅いと叩きずらかったり、譜面が見ずらかったりと、良いことがほとんどありません。

そこで、HARD に挑戦する前に自分に合ったノーツの速度を決めていきましょう!

個人差はありますが、初心者は、ノーツ速度は8.0~9.0の間が叩きやすい速度です。

8.0に調整して一曲遊んでみて、遅いなぁと感じたら0.1上げてもう一回遊ぶ、の繰り返しで自分に合ったノーツ速度を決めましょう。

もちろん8.0で早いという人や、9.0でも遅いと感じる人は、自分とマッチするノーツ速度で遊びましょう!

ただ、遊んでいるうちに自分に合ったノーツ速度は変わっていくので、その場合は適時、速度を変えていきましょう。

ノーツ速度の変え方

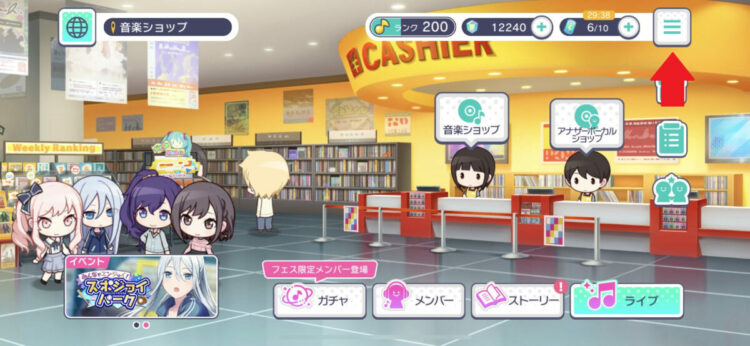

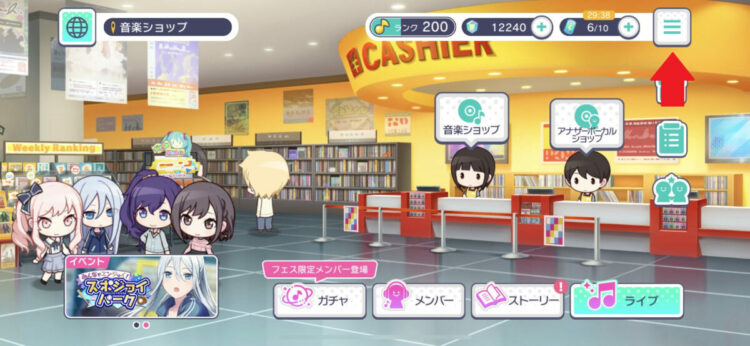

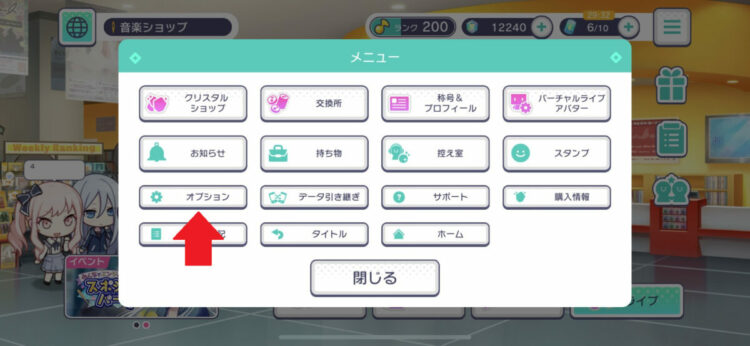

場所はどこでもいいので右上にある横棒3本線をタップします。👇👇

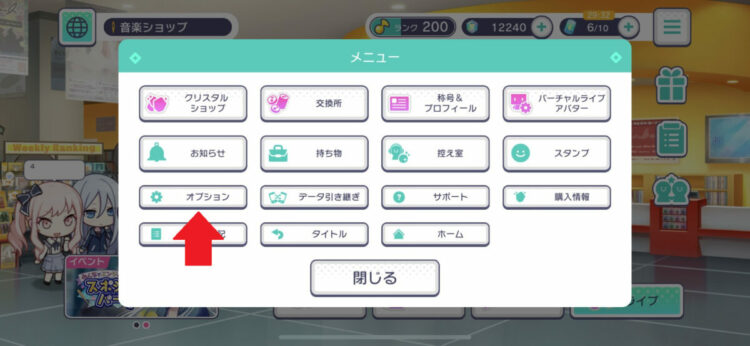

すると、この画面が出てくるのでオプションというところをタップしましょう。👇👇

そして、ノーツ速度変えることができます。👇👇

速度が1変わるとどれくらい違うの?

速度が1変わるだけで画面に表示されるノーツの数もだいぶ変わります。

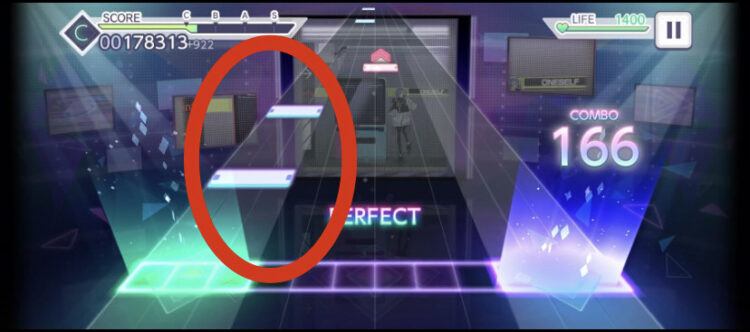

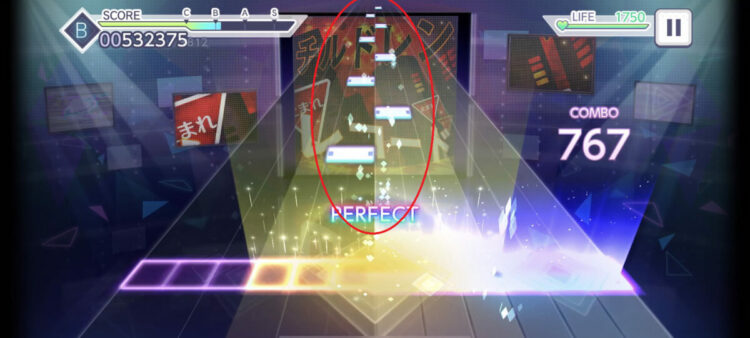

こちらがノーツ速度8.0の譜面です。👇👇

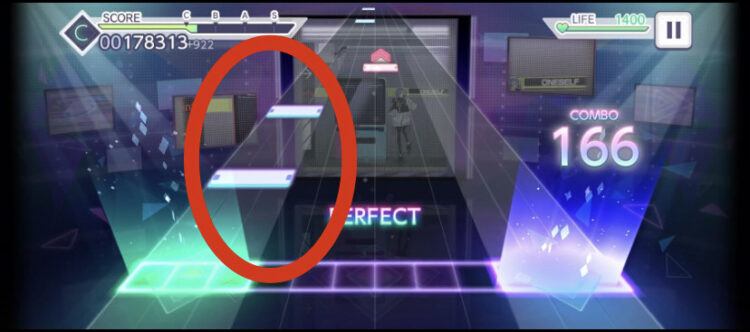

そしてこちらがノーツ速度9.0の譜面です。👇👇

ノーツ速度8.0では8つのノーツが見えるのに対し、ノーツ速度9.0では5つのノーツしか見えません。

ノーツ速度が1変わるだけでここまで変わるので自分に合ったノーツ速度はしっかりと決めましょう!

(ノーツ速度が遅いとグレートの数も増えやすいので慣れてきたらどんどん早くしていきましょう!)

HARD に挑戦しよう!

さぁ、いよいよ HARD に挑戦です!

と言っても、HARD は NORMAL の密度を濃くしたようなものなので真新しいものはありません。

ですが、HARD にはスライドノーツからフリックノーツまで繋がっているノーツが登場します。

( NORMAL でも難しい曲では出てきます。)

HARD はとにかく練習しましょう。

新しいものは特にないので練習していればある程度できるようになります。

スライドとフリックが繋がっているノーツ

これがスライドとフリックが繋がっているノーツです。

取り方は皆さんが思っている通りスライドの最後までノーツを押し続け、フリックのところではじくだけです。

EXPERT や MASTER でも沢山出てくるので練習しておいて損はないと思います。

フリックを練習したい人向けの譜面は?

ダンスロボットダンス

ダンスロボットダンスは HARD の中でもフリックが多く、譜面自体の難易度もそこそこ高いので、練習のしがいがある譜面です。

さっきも話したスライドとフリックが繋がっているノーツ、そして向きフリックなども練習することができます。

向きフリックとは?

向きフリックとは上の画像のように指定された向きにフリックをはじくことです。

向きフリックで指定された向きにはじかないと GREAT になるので注意です。

(フルコンボが目的なら向きフリックまで考えなくてもいいです。)

EXPERT に挑戦しよう!

さて、HARD も安定して出来るようになってきたら、いよいよ EXPERT に挑戦です!

MASTER 攻略までの道のりにおいてここからが本番とも言えるでしょう。

EXPERT から一気に難易度が跳ね上がります。

そこで EXPERT に挑戦する前に 「音ゲートレーニング」 を使って予習しましょう!

音ゲートレーニングとは?

音ゲートレーニングとは画面録画や YouTube から映像をアプリ内にダウンロードして、自由に練習ができるアプリです。

(完全無料アプリです。)

音ゲートレーニングを入れる前一度 EXPERT の画面を画面録画しましょう。

画面録画は次の方法で出来ます。

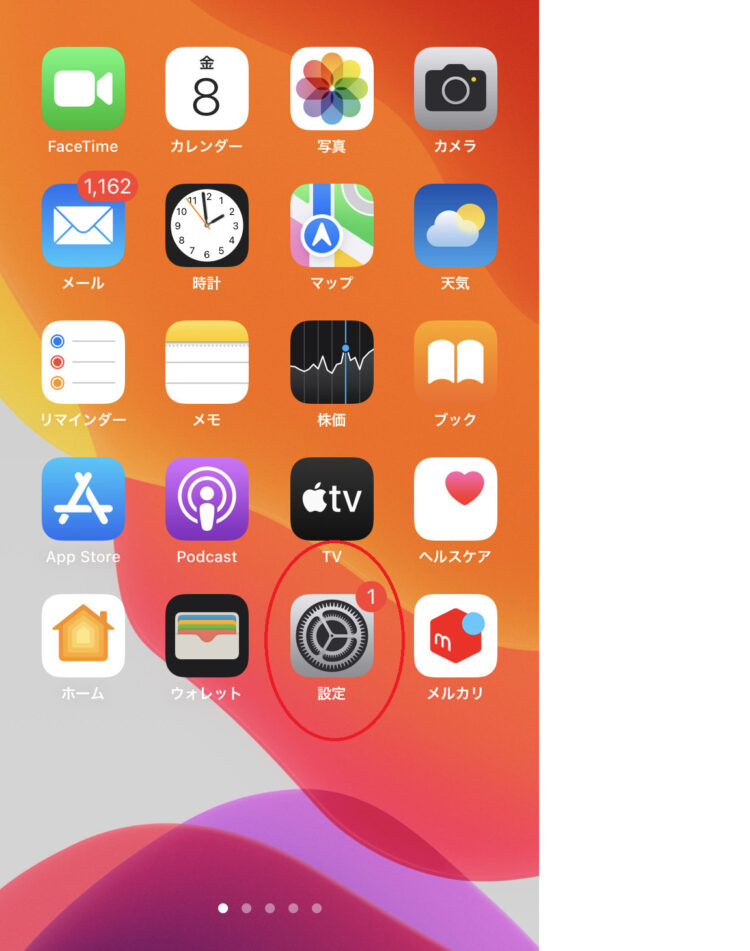

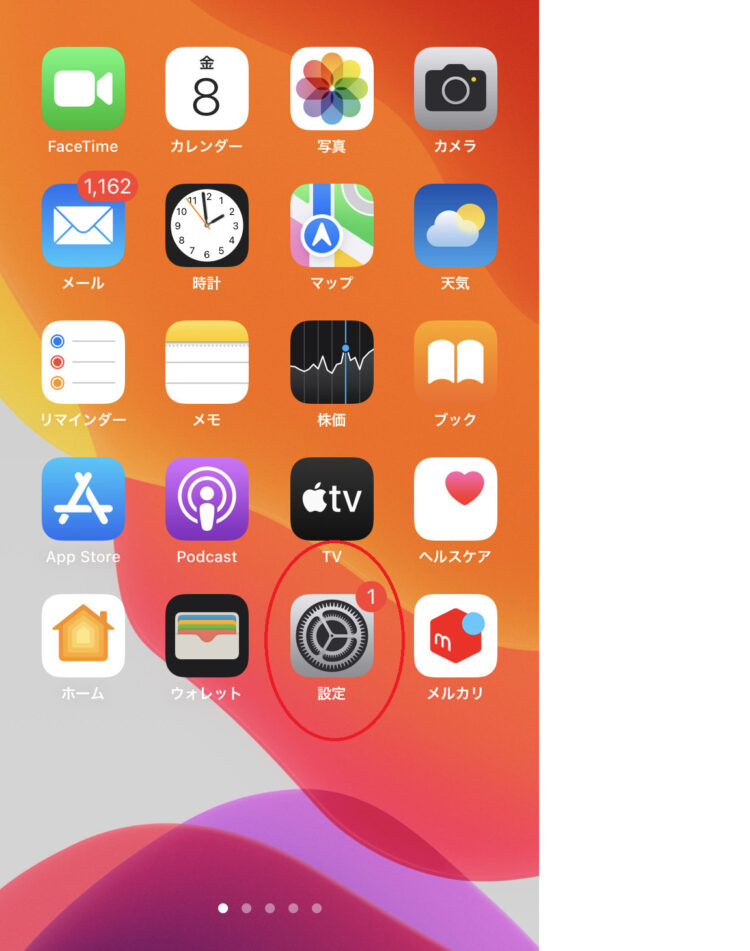

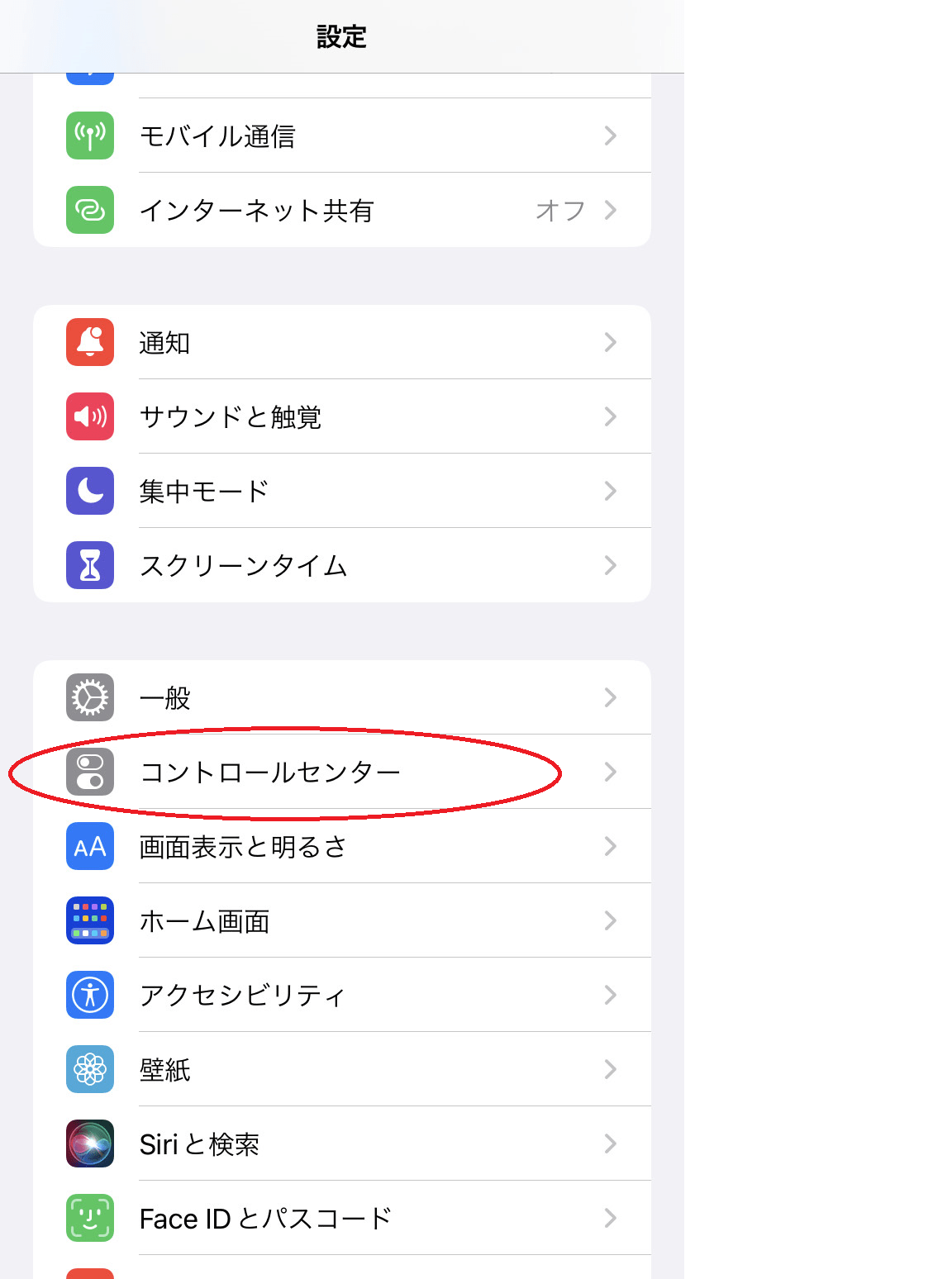

設定を開く👇👇

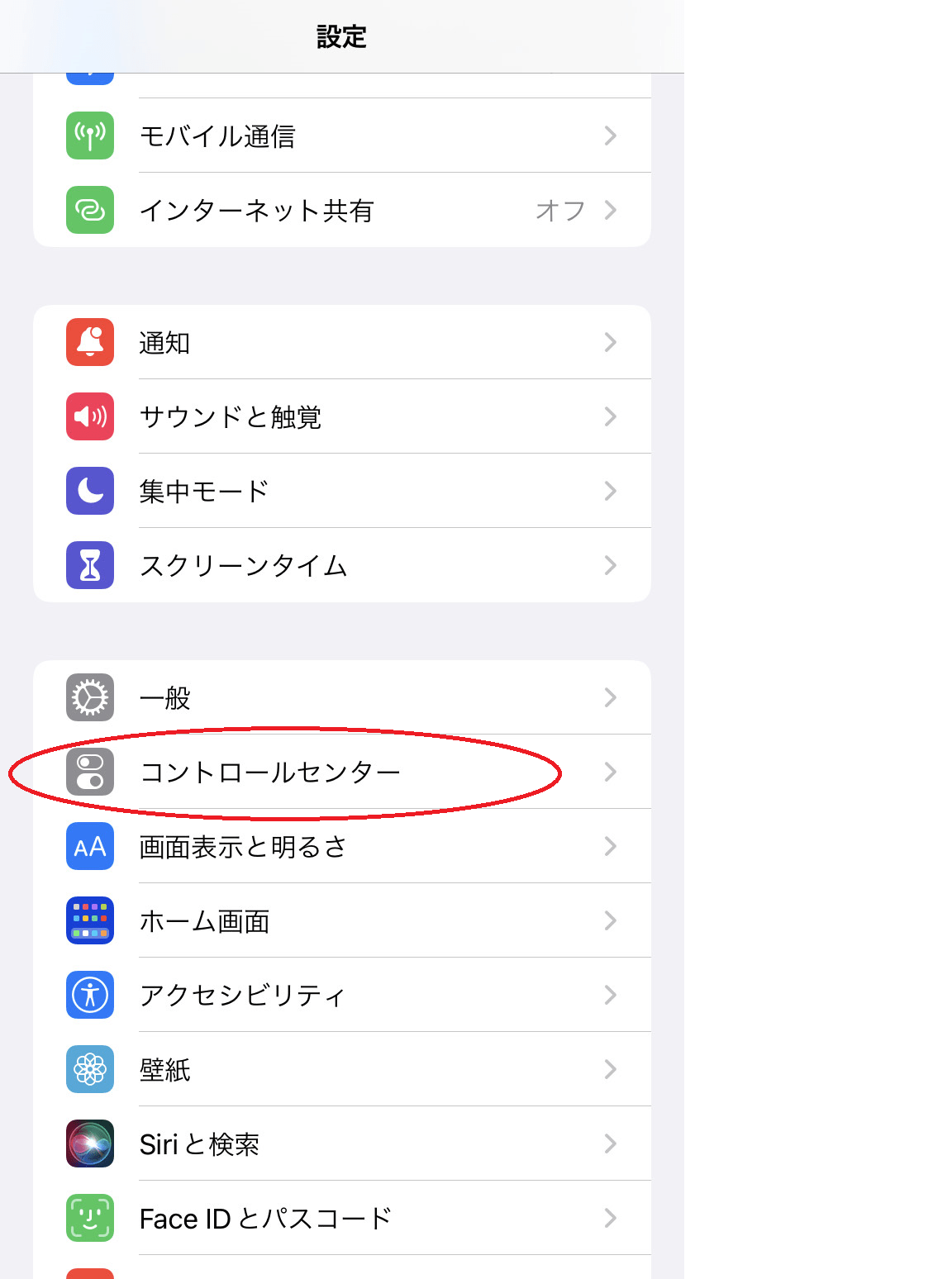

設定一覧からコントロールセンターを開く。👇👇

画面を下にスクロールし、「画面収録」を追加する。👇👇

(既に画面録画が追加されてある人は次に進んでください。)

プロセカを起動し、曲を始める前の画面でコントロールセンターを開く。

下の画像で赤で囲ってあるところを押すと画面収録が始まります。

画面収録を終了したいときはもう一度同じところを押すと終了します。👇👇

次にダウンロードです。

ここから飛んでダウンロードするか、Apple Store で音ゲートレーニングと検索しましょう。👇👇

次にアプリをダウンロードします。

アプリを開くと説明があるので先生の話しを聞くくらいの感覚で聞きましょう。

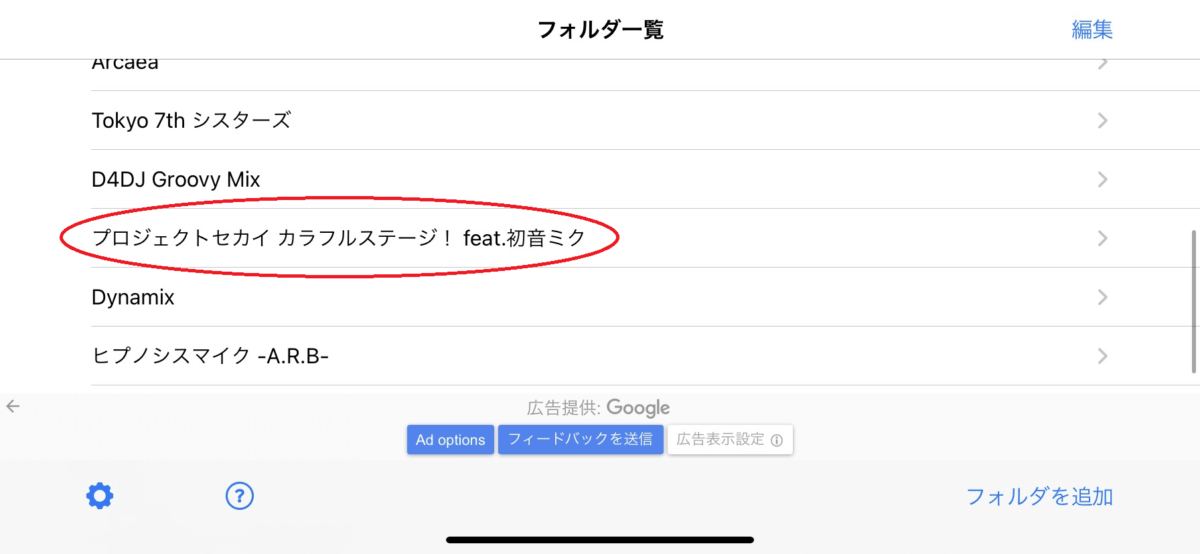

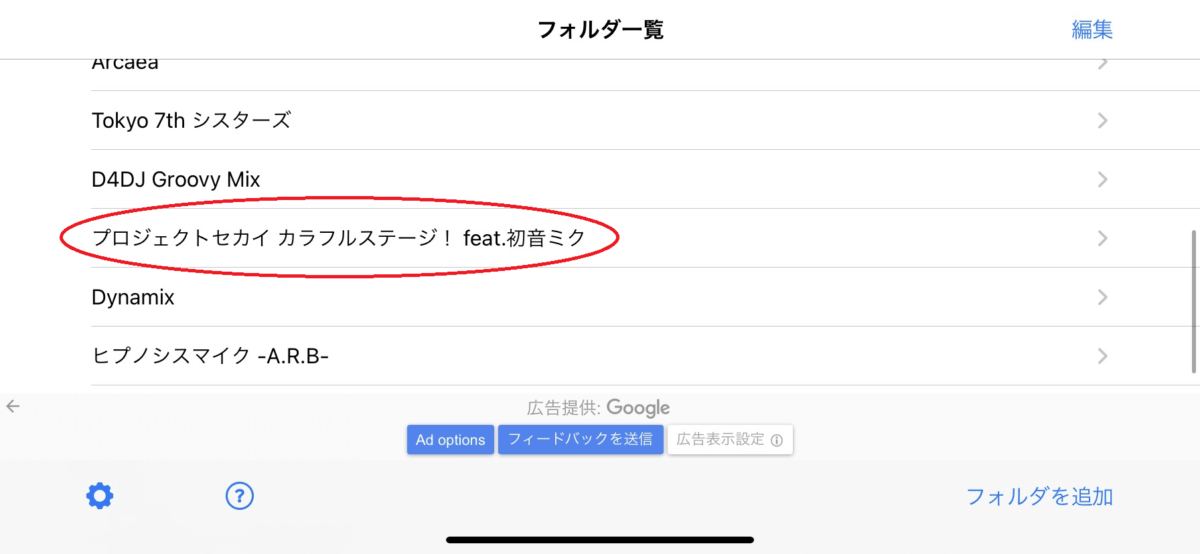

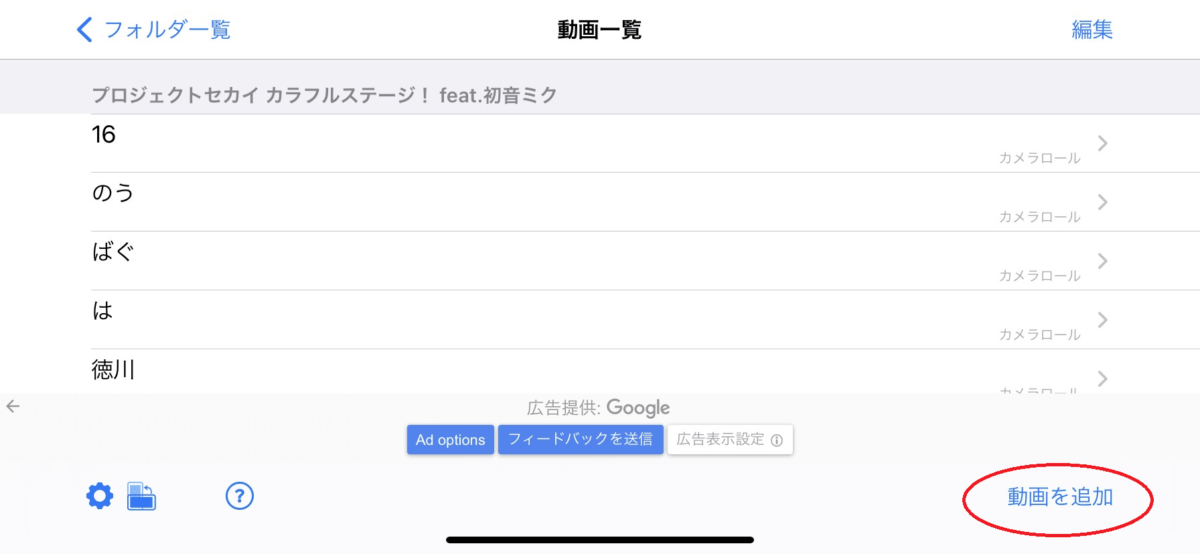

説明が終わると、次の画面が出てくるので 「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」 を選びます。👇👇

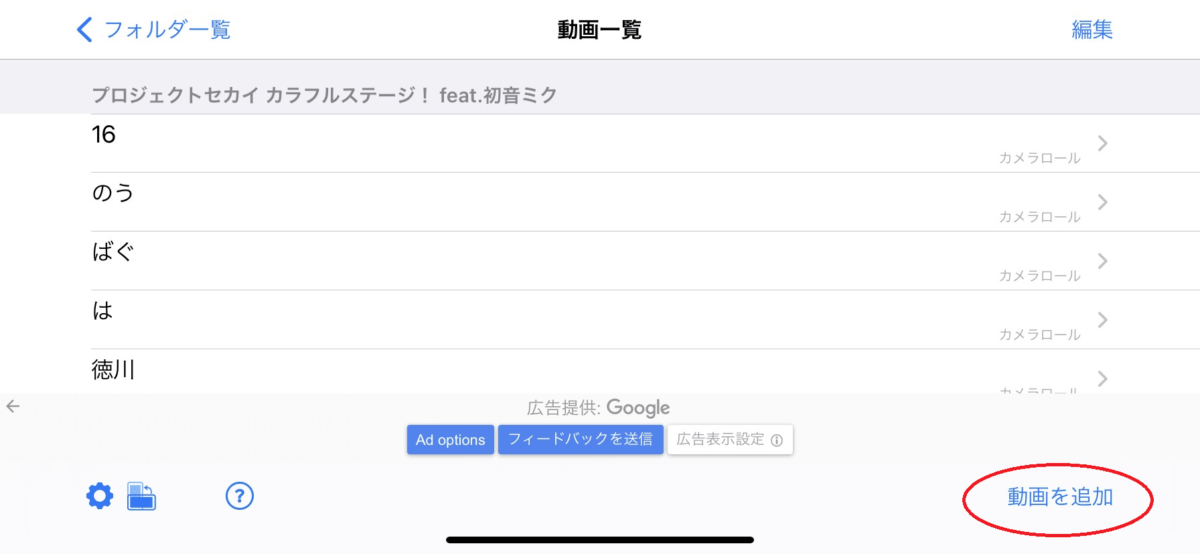

次の画面が出てくるのでその中から 「動画を追加」を選びます。👇👇

そして次の画面のような選択肢が出てくるので 「カメラロール」 を選び、先ほど画面録画した映像を選びます。👇👇

音ゲートレーニングでは、巻き戻し機能や0.25〜2倍まで変えることができます。

分からないところなどは速度を遅くしたり、巻き戻したりして、何回も練習しましょう!

分からないところを克服したら、いよいよ EXPERT クリアへの挑戦がスタートします。

EXPERT をクリアできるようになったらミスを減らそう!

MASTER を解禁するためには EXPERT を GREAT 「7」以下でクリアしないといけません。

プロセカはずっと待ってくれます。ゆっくりと自分のペースで練習を重ね、MASER を解禁しましょう!

MASTER に挑戦しよう!!

見事 MASTER を解禁できるようになったら遂に MATER に挑戦です!

MASTER は EXPERT を2段階くらい難しくしたようなイメージだと思っていいと思います。

と言っても難易度26なら EXPERT の難しい曲より難易度は下なので MASTER も初めは26の曲から始めましょう。

MASTER は EXPERT より数倍練習しないといけません。

音ゲートレーニングをはじめとしたノーツ速度やフリックなど、この記事で書いたものをもう一度見直しましょう。

MASER を遊ぶ上で気を付けないといけない配置3選

MASTER には気を付けないといけない配置が数多くありますが、その中でも特に気を付けておかないといけない配置を紹介します。

微縦連

まずは微縦連です。

微縦連は上の画像のように2連続で同じレーンに降ってくるノーツのことです。

中央に寄っているノーツなら二本指で対処したらいいのですが、左右どちらかによっている場合は片手で素早く叩く必要があります。

MASTER にはこの微縦連がとても多いので練習しておきましょう。

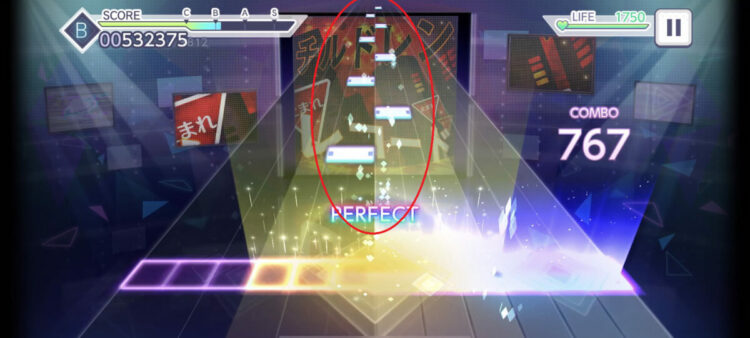

階段

次は階段です。

階段はその名の通り階段状に流れてくるノーツです。

2本指の人はさっきの微縦連を応用し、上の画像で例えると、右二つは右手で、左二つは左手で取るようなイメージです。

正直階段は BPM が速くなるほど取りにくくなってくるので慣れないうちは30以上の曲に挑むとぼこぼこにされます…

階段も MASTER には多くあるので練習しておきましょう。

トリル

最後はトリルです。

トリルは皆さん聞いたことがあるかと思います。

そうです、上の画像のように左右交互に連打するノーツのことです。

トリルに関しては連打力を上げましょう。

MASTER を遊んでいれば連打力は自然と上がります。

『早く上げたい!』という人は、難易度30から密度が桁違いになるので失敗覚悟で難易度30以上に挑戦してもいいかもしれませんね。

実際、自分の限界よりちょっと上の曲を遊ぶと成長が早いです。

最後に

MASTER は難しいですが、出来るようになるととても楽しいです。

初めのうちはメンバーに回復スキルを持ったキャラや、判定強化スキルを持ったキャラを入れてもいいと思います。

練習するほど上手くなるので、毎日欠かさず練習することが大事です。

MASTER を攻略し、上級者の仲間入りを果たしましょう!

ライター紹介

最新の投稿